Ich werde imer wieder auf das Thema der Pflanzeninhaltsstoffe angesprochen. Aus diesem Grund möchte ich heute mit einer kleinen Serie beginnen, die sich damit beschäftigt.

Jede Pflanze besteht ja aus verschiedenen Stoffen, die ihr Struktur geben. Diese Strukturen werden entweder durch weiche Substanzen gebildet – wie z.B. Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett – oder durch holzartige Substanzen – beispielsweise Lignine oder auch Zellulose. Daneben kommen verschiedene Stoffe vor, wie z.B. Mineralstoffe, Vitamine, Säuren, die man im Zellsaft finden kann.

Und dann gibt es noch die für jede einzelne Pflanzenart besonderen Stoffe, wie ätherische Öle, Alkaloide, Glykoside, Schleimstoffe usw.

Man hat im Laufe der Zeit versucht, die einzelnen Inhaltsstoffe chemisch voneinander zu isolieren und sie danach zu definieren.

Bei all diesen wissenschaftlichen Versuchen, die Wirkung einer Pflanze an einem bestimmten Wirkstoff „aufzuhängen“, kommen wir doch nicht daran vorbei, dass eine Pflanze nun einmal ein Ganzes ist. Und mit diesem ganzheitlichen Ansatz lässt sich auch erklären, warum z.B. ein bestimmter Heiltee seine Wirkung zeigt oder eine Tinktur besonders hilfreich ist.

In jeder Heilpflanze sind Wirkstoffe und sogenannte indifferente Stoffe (= Stoffe ohne besondere, spezielle Wirksamkeit) gemeinsam vorhanden. Diese indifferenten Stoffe verhelfen unserem Organismus dazu, die wichtigen Wirkstoffe der Pflanze schneller oder auch langsamer aufnehmen zu können. Wenn man beispielsweise den Hauptwirkstoff einer Pflanze isoliert, so wirkt er meist anders, als die Pflanze in ihrer Ganzheit im Körper wirksam wird. Lediglich durch das Zusammenspiel aller in der Pflanze vorhandenen Substanzen erhält die jeweilige Heilpflanze ihre spezielle Wirkung!

Der Wirkstoffgehalt einer Pflanze ist niemals gleich. Schwankungen ergeben sich bedingt durch den Standort, das Klima, die Erntezeit, die Trocknung und die Lagerung (daher sollte man versuchen, wenn möglich den richtigen Erntezeitpunkt einzuhalten und bei der Trocknung und Lagerung besonders sorgfältig zugange zu sein). Nur dann kann man sicher sein, dass die getrockneten Pflanzen auch später noch ihre Wirkung entfalten können.

Letztlich ist die Zusammensetzung der Pflanzen durch eine Anzahl verschiedener Stoffe geprägt – zum Teil bilden sie die festen Teile des Pflanzenkörpers aus, zum Teil bilden sie Aufbaustoffe und Säfte. Und in allen Zellteilen können sich dann noch die spezifischen Sekundären Pflanzeninhaltsstoffe finden, die für die spezielle Wirkung einer Pflanze maßgeblich sind.

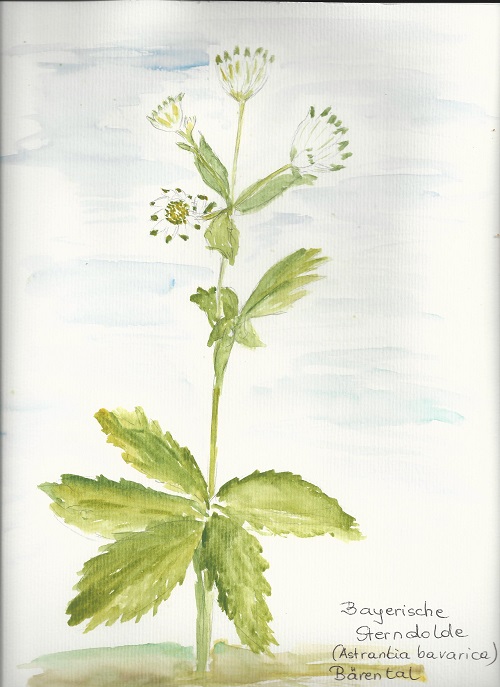

Pflanzen bestehen also aus mehreren primären und sekundären Anteilen – ganz und gar unterschiedlich und vielfältig, so wie eben auch die ganze Pflanzenwelt bunt und unterschiedlich ist.

Auch Pflanzen haben einen Stoffwechsel bei dem aus zuerst einmal aus Kohlendioxid und Wasser in der Folge verschiedene Kohlenstoffverbindungen hervorgehen. Das macht die Photosynthese möglich.

Die Stoffwechselprodukte der Pflanze werden dann eben in primäre und sekundäre Inhaltsstoffe grob eingeteilt.

Primäre Pflanzeninhaltsstoffe teilt man in drei große Gruppen ein:

- Kohlenhydrate

- Fette und Öle

- Aminosäuren und Proteine

Wozu benötigt eine Pflanze diese Stoffe? Nun, auch eine Pflanze braucht Nahrungsstoffe und Schutz. Aber was macht sie damit?

Schauen wir uns doch einmal die Kohlenhydrate (man nennt sie auch Saccharide) näher an:

Die Einteilung der Kohlenhydrate erfolgt in mehrere Gruppen, nämlich in Monosaccharide (Einfachzucker), Zwei- und Mehrfachzucker und Polysaccharide.

Was können die und worin bestehen die Unterschiede?

- Monosaccharide

Sie sind gut in Wasser löslich. Zu den Einfachzuckern gehören beispielsweise: Glucose, Fructose und Xylose. Glucose (auch Traubenzucker) wird meist aus Stärke hergestellt.

Fructose (also Fruchtzucker) findet sich in Früchten und wirkt sich positiv auf den Blutzuckerspiegel aus.

Xylose ist ein Holzzucker. - Zweifachzucker

Hier finden wir die Maltose (Malzzucker), Lactose (Milchzucker) und die Saccharose (Rohr- und Rübenzucker). Bei diesen Zuckern nimmt die Wasserlöslichkeit ab. - Dreifachzucker

Zu den Dreifachzuckern zählt man das Pektin. Pektin reagiert nur mehr schwach mit Wasser, es kann aber noch Wasser aufnehmen und geliert dann. Das bedeutet, dass Pektine in einer wässrigen Lösung vom Sol- (zäher Zustand) in den Gel-Zustand (gallertartiger Zustand) übergehen. Sie können so beispielsweise auch zu einer Verkürzung der Blutgerinnungszeit beitragen. Für die Zellen in der Frucht ist Pektin Schutz, es ist sozusagen der „Mörtel“ zwischen den Pflanzenzellen. Dadurch wird die Pflanze fest, alle Zellen sind verbunden. Bei der Reife wird das Pektin aufgelöst und die Frucht wird schmelzend saftig. Bei der Marmeladenherstellung werden die Pflanzenzellen zerbrochen und durch Pektin wieder zusammengefügt. Die Zellen werden sozusagen zugeschleimt und wieder „streichfähig“ gemacht.

Pektin bindet im Körper auch Flüssigkeit und entzieht dem Darm Wasser. Kann Hilfe gegen Durchfall sein. - Mehrfachzucker (Polysaccharide)

Hier finden wir Stoffe, die in der Phytotherapie als besonders wertvoll erachtet werden, wie beispielsweise das Inulin, das sich im Alant, in Topinambur und auch in der Dahlie befindet. (Es kann allerdings extreme Blähungen hervorrufen).

Ein weiterer Mehrfachzucker ist Stärke, die wir in Hülsenfrüchten, Erdäpfeln und in Getreide (beispielsweise Mais) finden.

Dextrin als Abbauprodukt der Stärke und Zellulose als eine Gerüstsubstanz der Pflanzen gehören hier ebenfalls dazu.